主催:益子町文化のまちづくり実行委員会、益子陶芸美術館

後援:下野新聞社、とちぎテレビ、栃木放送、エフエム栃木、もおか新聞Plus

| 開催期間 | 2025年4月20日(日)-7月13日(日) |

|---|---|

| 休館日 | 月曜(ただし5月5日(月・祝)を除く)、5月7日(水) |

| 開館時間 | 9:30-17:00(入館は閉館30分前まで) |

| 入館料 | 大人600円(550円)、小中学生300円(250円) *( )内は20名以上の団体 / 65歳以上は300円(要証明) *栃木県民の日【6月15日(日)】はすべての方が入館無料となります。 |

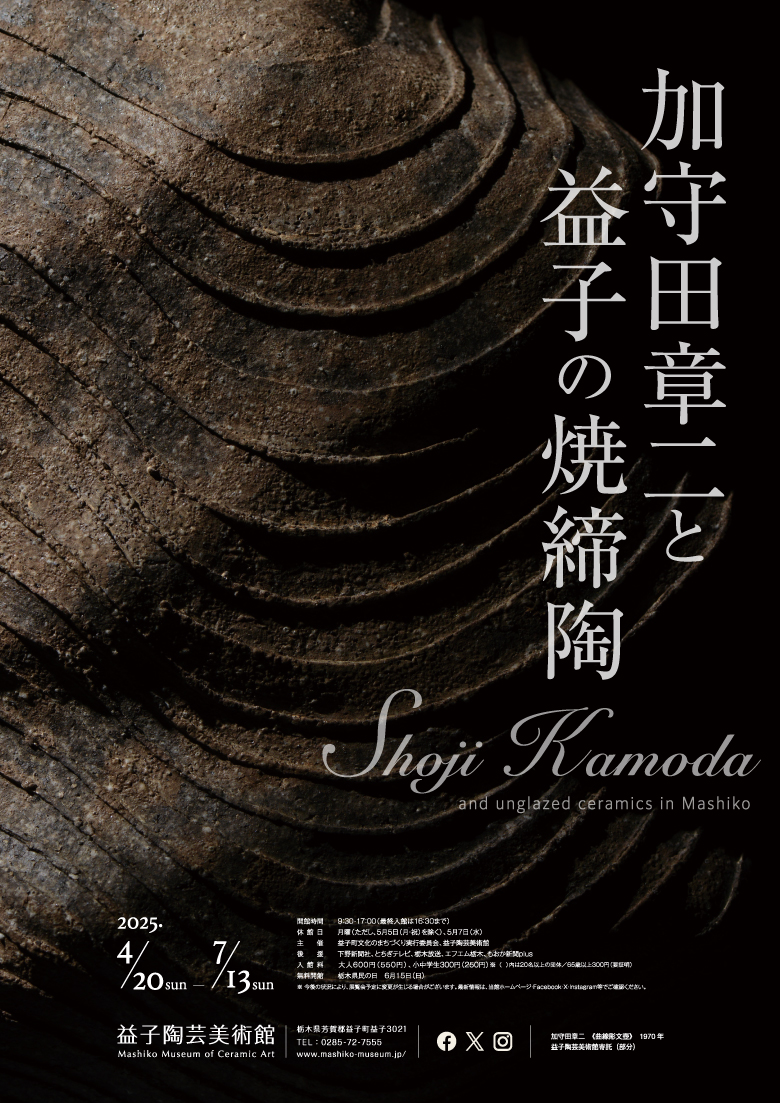

江戸時代末期に始まった益子焼は、施釉陶器の歴史が築かれてきました。加守田章二は1958年、益子の塚本製陶所の研究生となり、翌年独立します。1966年には半倒炎式角窯を築き、炻器、曲線彫文、彩陶と、土のテクスチャーを生かした新しいスタイルの作品を次々と発表していきました。こうした加守田作品に傾倒し、施釉を行わない土肌を見せる作風が益子で一世を風靡します。本展では一ジャンルとして形成された、加守田章二に連なる益子の焼締陶を紹介します。

|

|

| 加守田章二《 灰釉皿 》 1965年頃 益子陶芸美術館 | 加守田章二《 鉄釉鉢 》 1965年頃 益子陶芸美術館 |

|

|

| 加守田章二《 壺 》 1967年 益子陶芸美術館 | 加守田章二《 炻器面瓶 》1969年 益子陶芸美術館 |

|

|

| 加守田章二《 曲線彫文壺 》1970年 益子陶芸美術館 | 加守田章二《 壺形彩陶 》1971年 益子陶芸美術館 |

|

|

| 瀬戸浩《 塩焼〆多面取壺 》 1971年 | 小滝悦郎《 黒地線文器 》益子陶芸美術館 |

|

|

| 大宮司崇人《 壺 》 益子陶芸美術館 | 肥沼美智雄《 彫文壺 》1980年頃 益子陶芸美術館 |

|

|

| 菊池昭《 鉄釉鶉文組平皿 》益子陶芸美術館 | 伊藤信《 象嵌壺 》益子陶芸美術館 |

場所:益子陶芸美術館2階展示室

※今後の状況により、展覧会予定に変更が生じる場合がございます。

最新情報は、当館ホームページ・Facebook・X ・Instagram等でご確認ください。